Lieferzeit in ganz Litauen: 5-10 Werktage

Lieferpreis an die angegebene Adresse: 3 Euro

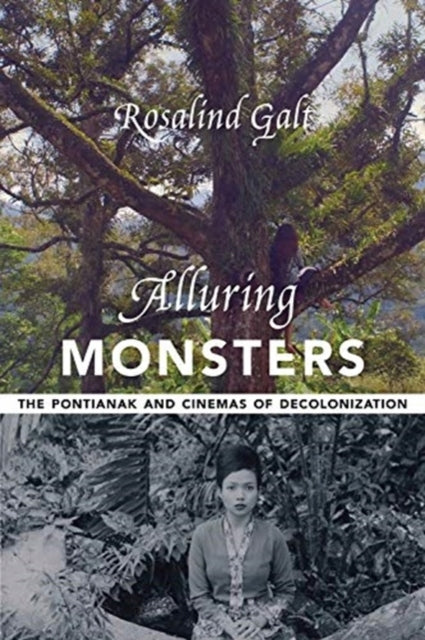

Produktbeschreibung: Verführerische Monster: Der Pontianak und die Kinos der Dekolonisierung

Der Pontianak, ein furchteinflößender weiblicher Vampirgeist, ist eine mächtige Figur in malaiischen Kulturen und wird in Südostasien ebenso geliebt und gefürchtet wie Dracula im Westen. In der animistischen Tradition ist sie eine Frau, die im Kindbett gestorben ist und deren rachsüchtige Rückkehr Geschlechternormen und soziale Hierarchien durcheinander bringt. Der Pontianak erschien erstmals im späten kolonialen Singapur in einer Reihe populärer Filme auf der Leinwand, die indigenen Animismus und transnationale Produktion mit der kulturellen und politischen Kraft des Horrorgenres verbinden. In „Alluring Monsters“ untersucht Rosalind Galt, wie und warum der Pontianak im postkolonialen südostasiatischen Film und in der postkolonialen Gesellschaft neues Leben fand. Sie argumentiert, dass die Figur eine Reihe sich überschneidender Ängste anspricht: über Weiblichkeit und Moderne, Globalisierung und Indigenität, rassische und nationale Identitäten, das Verhältnis des Islam zum Animismus sowie über Erbe und Umweltzerstörung. Die Pontianak bietet reichlich feministisches Potenzial, doch ihre disruptive Geschlechterpolitik bringt auch queere und feministische Filmtheorien durcheinander, indem sie sie in einen Dialog mit malaiischen Erkenntnistheorien bringt. Galt liest den Pontianak als eine vorkoloniale Figur der Unruhe in postkolonialen Kulturen und verdeutlicht die Bedeutung des Kinos für die Geschichte und Theorien der Dekolonisierung. Von den Horrorfilmen von Cathay Keris und Shaw Studios in den 1950er und 1960er Jahren bis hin zu zeitgenössischem Film, Fernsehen, Kunst und Belletristik in Malaysia und Singapur wirft die Pontianak in all ihren Medienformen Licht darauf, wie postkoloniale Identitäten entwickelt und umkämpft werden. Indem Alluring Monsters die Verflechtungen malaiischer feministischer Animismen mit postkolonialen visuellen Kulturen nachzeichnet, zeigt es, wie eine „Pontianak-Theorie“ das Verständnis von antikolonialer Ästhetik und Weltkino neu gestalten kann.